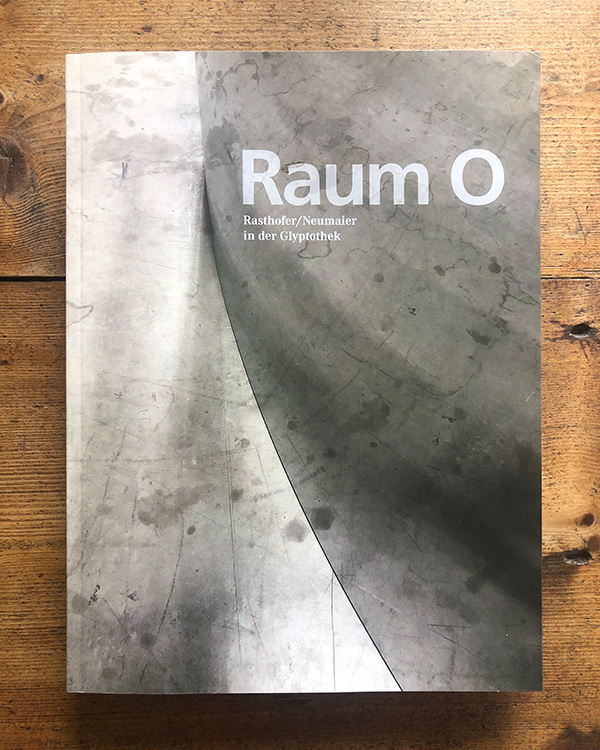

ROOM O, Rasthofer/Neumaier at the Glyptothek, 2023, exhibition catalogue with a foreword by Florian Knauß, director of the State Collections of Classical Antiquities and the Glyptothek in Munich, and an essay by Elisabeth Katharina Maier,

48 pages, 24×32 cm

ISBN 978-3-933200-48-8

___

Raum O – eine hypothetische Betrachtung von Elisabeth Katharina Maier

Dieser Text über die Raumskulptur mit dem Titel »Raum O« wird zu einem Zeitpunkt verfasst, an dem die zu beschreibende Skulptur bislang allein in Gedanken, Konstruktionsplänen, Computervisualisierungen, Modellen und Materialproben existiert. Erste Überlegungen von Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier zu dieser Arbeit stammen aus dem Jahr 2020. Seither begleite ich alle Stadien des Projekts. Ich konnte Eindrücke aus Gesprächen gewinnen, aus Besuchen im Werkraum, in dem die Skulptur entsteht, durfte mir einen Überblick über die verwendeten Materialien verschaffen und ihre Oberflächen begutachten.

In einem ersten Schritt nähere ich mich der Skulptur in ihrer Form und Beschaffenheit. Grundlage dafür sind Unterredungen mit dem Künstlerduo sowie ihre Skizzen, Studien und Simulationen. Im nächsten Abschnitt betrachte ich das Phänomen der spiegelnden Oberfläche, um sodann eine hypothetische Begehung der Skulptur zu unternehmen, die ich im letzten Schritt zu reflektieren versuche. Alle Annahmen über »Raum O« sind a priori konstituiert und sind zu überprüfen, wenn die Skulptur final errichtet ist und betreten werden kann. Zu ihrer Premiere wird sie im Innenhof der Glyptothek in München zu sehen sein.

I. Werkbeschreibung

Rasthofer/Neumaier beschäftigen sich in ihrer Kunst mit Räumen, Orten und Strukturen. Sie schaffen plastische Werke, die uns als Rezipient über die reine Betrachtung hinaus fordern. Ihre Arbeiten entwickeln sich über die Teilhabe der Besuchenden und setzen sich in Beziehung zu den Lokationen, an denen sie gezeigt werden.

Die »Raum O« betitelte Großplastik besteht aus sechs im Kreis angeordneten Metallflügeln, die einen Raum von etwa neun Metern Durchmesser und 3,6 Metern Höhe bilden. Über eine unsichtbare vertikale Stütze sind die einzelnen Elemente hydraulisch gelagert und dadurch leichtgängig beweglich. Die nach außen hin konvex gewölbten Flügel ermöglichen einen Zugang in das leere Innere. Besucherinnen schlüpfen wie durch eine kiemenartige Membrane hinein. Der Zugang ist von allen Seiten möglich. Es gibt keine Definition eines Ein- oder Ausgangs. Boden und Decke bestehen aus dunklen hölzernen Multiplex-Platten. Die Flügel sind beidseitig mit spiegelpoliertem Edelstahl verkleidet – innen in konkaver Form. Von oben fällt durch eine mit opakem Glas abgedeckte Öffnung in der Mitte fahles Licht in den Raum.

Die reflektierenden schimmernden Elemente entgrenzen die Konstruktion. Das Werk spielt mit dem Phänomen der optischen Unschärfe. Durch seine beweglichen Wandelemente wirkt der Raum fließend. Nur wenn man sich direkt vor dem Brennpunkt eines der sechs Elemente aufhält, entsteht ein relativ unverfälschtes Abbild im Spiegel. Kleinste Bewegungen verändern bereits die Wahrnehmung.

II. Spiegelung als Phänomen

Spiegel sind reflektierende Oberflächen, die ein Bild der vor ihnen platzierten Objekte erzeugen oder wie Jonathan Miller, der britische Theater- und Opernregisseur und Autor, es im Original formuliert: »Reflective surfaces which produce an image of objects placed in front of them.«¹ So einfach und eindeutig diese Definition klingt, so weitreichend und komplex ist ihre Bedeutung und die kulturelle Auseinandersetzung mit dem Medium Spiegel.

Mindestens seit der Antike nutzen Menschen spiegelnde Oberflächen in verschiedenster Weise. Sie wurden mythologisch gedeutet, finden Interpretation in Religionen, werfen direkte und indirekte Fragestellungen in nahezu allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen auf, beschäftigen Naturwissenschaftlerinnen und Kunstschaffende aller Richtungen. Spiegel und ihre Reflexion sind zur Metapher, zum Symbol und zum Forschungsgegenstand geworden. Themenfelder wie Identität, Selbsterkenntnis, Selbstverlust oder Vergänglichkeit werden durch den Blick in den reflektierenden Spiegel untersucht. In der Malerei wurden spiegelnde Oberflächen aller Art zum Motiv oder direkt als Bildträger genutzt. Michelangelo Pistoletto begann 1962 auf Spiegel zu malen und zu drucken, konfrontierte so seine Bilder mit wechselnden Umgebungen. Spiegel und Spiegelungen sind ein eigenes Sujet in der Bildenden Kunst.

Der Kunsthistoriker und Medientheoretiker Slavko Kacunko definiert: »Somit muss auch die Reflexion in ihrer nichtmetaphorischen, katoptrischen Bedeutung als vierte Kulturtechnik verstanden werden, die sich neben Wort, Bild und Zahl das Prädikat ›kulturstiftend‹ verdient gemacht hat. In diesem Verständnis braucht der Spiegel keine vermittelnde Instanz, er ist die vermittelnde Instanz selbst.«² Nach Umberto Eco sind Spiegel Prothesen, die die Reichweite unserer Augen erweitern und gleichzeitig Kanäle, sie leiten Information weiter und sind Übertragungsmedien – aber keine Speichermedien.³

III. Hypothetischer Zugang

Nach diesem kurzen definitorischen Exkurs nähern wir uns nun also in der Vorstellung »Raum O« im Innenhof der Glyptothek. Auf der Außenhaut reflektiert die Umgebung. Die Skulptur selbst scheint sich darin aufzulösen. Es könnte schwer werden, die eigentliche Form von ihren Reflexionen abzugrenzen. Steht man in einem der Räume der Sammlung und blickt nach draußen, mag es aus mancher Perspektive anmuten, als befände sich eine Verkleinerung davon im Innenhof. Die mehrfachen Spiegelungen erzeugen vermutlich einen formwandelnden Eindruck.

Vor dem Betreten der Skulptur werden Besucher gebeten, zum Schutz der metallenen Oberfläche dünne Baumwollhandschuhe zu tragen, wie sie auch Restauratorinnen verwenden. Spiegel und Handschuhe – das lässt an den französischen Filmklassiker »Orphée« (1949) von Jean Cocteau denken, der auf der antiken Sage von Orpheus und Eurydike basiert. Jean Marais als Orpheus erhält ebenfalls Handschuhe, ehe er einen Spiegel in Richtung Unterwelt durchschreitet. Heurtebise gibt ihm den Satz mit auf den Weg: »Du musst nicht verstehen, du musst nur glauben.« Orpheus wird vom Spiegel, der einer wabernden Wasseroberfläche ähnelt, gleichsam in die transzendente Welt hineingezogen. Vielleicht erinnern wir uns an die Szene, wenn wir durch eine der Öffnungen schlüpfen. Und vielleicht müssen auch wir nicht verstehen, was passiert und uns einfach nur auf die Skulptur einlassen.

Auch ihr Inneres besteht aus Spiegelflächen, begrenzt durch einen dunklen Boden und eine ebensolche Decke mit kreisrunder Öffnung in der Mitte, durch die Licht hereinfällt. Betreten wir »Raum O«, erkennen wir die Oberflächen und erwarten zunächst gelernte Bilder, glauben, dass »der Spiegel die Wahrheit sagt« (Eco). Wir können uns und unsere Umgebung aber nur schwer darin erkennen. Stattdessen werden wir im Fall von »Raum O« mit Bildern konfrontiert, die eher Illusionen oder surrealen Traumbildern gleichen.

Der Blick in einen Spiegel oder auf eine reflektierende Oberfläche gehört zur Alltagspraxis und liefert uns mehr oder weniger bekannte, vorhersehbare Bilder unseres Körpers. Wir Menschen versichern uns damit regelmäßig unseres Aussehens und unserer Existenz. Mit der Seitenverkehrtheit des Abbilds haben wir umzugehen gelernt. Weit entfernt vom gewohnten Spiegelbild oder von Jacques Lacans Ideal-Ich treffen Betrachtende in »Raum O« auf Zerrbilder ihrer selbst. Räumliche Grenzen wirken aufgehoben, wenn Spiegelung auf Spiegelung trifft. Kann ich mich einlassen auf derart seltsame Bilder, die rätselhaften Silhouetten, die ich zusammen mit anderen Besuchern und der Umgebung bilde?

Was macht es mit mir, wenn ich beim Blick in den Spiegel nicht mich erahne, sondern der Besucher hinter mir auftaucht? Wie würde Narziss auf solche Bilder reagieren – seine wohlgeformte Gestalt trotzdem suchen? Oder würde er – vermeintlich seiner Schönheit beraubt – fliehen? Obwohl wir nicht wie Alice im Wunderland den Spiegel selbst betreten, sondern lediglich einen Raum, der aus spiegelnden Flächen besteht, dürfte zunächst eine gewisse Orientierungslosigkeit auftreten und die Selbstverortung schwer fallen. Diese Eindrücke kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur erahnen. Sie erscheinen mir nach allem, was ich bislang von der Skulptur gesehen und gehört habe, jedoch als wahrscheinlich.

IV. Assoziative Reflexion

Nachdem ich mich auf die hypothetische Begegnung mit »Raum O« eingelassen habe, kann ich auch eine assoziative Reflexion über das noch nicht Erlebte zulassen. Das Werk von Rasthofer/Neumaier im Innenhof der Glyptothek fordert eine eigene Art der Rezeption, die sich von der Betrachtung klassischer Skulpturen unterscheidet. Betreten Besucherinnen »Raum O« oder nähern sich ihm auch nur, vollführen sie bewusst oder unbewusst eine performative Handlung, die sich auf der Skulptur abbildet und nehmen mit ihrer Präsenz Einfluss auf das Erscheinungsbild des Objekts.

Die visuellen Ereignisse auf den Oberflächen sind flüchtig und nicht reproduzierbar. Jede Besucherin nimmt positionsgebunden eine Reflektion wahr, die für andere Besucher nicht in identischer Weise sichtbar sein kann. Versuche, mit der eigenen Hand auf Armeslänge ein Selfie aufzunehmen, dürfte für die Fotografierenden zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen, denn das Auge der Betrachtenden sieht nie das gleiche Bild wie die Linse der Kamera.

Die luzide Erscheinung von »Raum O« weckt Assoziationen zu eigenen Visionen oder Szenen aus Filmen, Literatur und Musikstücken – Beschreibungen halluzinatorischer Erfahrungen. In Anlehnung an das Stück »White Rabbit« der Band Jefferson Airplane von 1967, die sich in ihrem psychedelischen Rock-Song von der Geschichte von Lewis Carrolls Kinderbüchern »Alice im Wunderland« und »Alice hinter den Spiegeln« haben inspirieren lassen, könnte man fast anstimmen: »One mirror makes you larger, one mirror makes you small. Go ask Alice when she’s ten feet tall.«⁴

Die Skulptur zentriert den Innenhof der Glyptothek und bildet auf der Außenhaut in Fragmenten die klassizistische Fassade sowie Bewegungen im Hof und an der Fenstern ab. Ein ästhetisch reizvolles abstraktes Spiel. Im Tageslauf werden Besucherinnen die Raumskulptur in verschiedener Lichtstimmung immer wieder neu erleben. Innen und Außen verschmelzen zu einem poetischen Gefüge, dessen übertragene Bilder uns auf ungleiche Weise gleichen, die Irreales real werden lassen. Unsere Erwartung an Spiegel, die Wahrheit zu sagen, wird mit »Raum O« womöglich doch eingelöst. Auf eine spezielle Art eben. Die kluge, aufwändige Konstruktion des Objekts, seine beeindruckende Monumentalität und seine faszinierende Ästhetik werden uns erfassen und beschäftigen. Und vielleicht erscheinen uns manche Bilder im Traum wieder.

¹ Jonathan Miller, On Reflection, London 1998. S. 13.

² Slavko Kacunko, Spiegel – Medium – Kunst, Zur Geschichte des Spiegels im Zeitalter des Bildes. S. 787, 788.

³ Umberto Eco, Sugli specchi e altri saggi, (dt. Über Spiegel und andere Phänomene), 1985. S. 35 und 36.

⁴ Jefferson Airplane, White Rabitt aus dem Album Surrealistic Pillow, 1967. Im Original lautet die Liedstrophe, geschrieben von Grace Slick: »One pill makes you larger. And one pill makes you small. And the ones that mother gives you. Don’t do anything at all. Go ask Alice when she’s ten feet tall.«

___

SICHTUNG I, Rasthofer/Neumaier, 2018,

exhibition catalogue with an essay by E. K. Maier,

96 pages, 21×30 cm

___

SICHTUNG – EIN PROZESS

Essay von Elisabeth Katharina Maier

Ein Kunstwerk will gesehen werden. Ein Kunstwerk, das der Betrachterin zudem eine erweiterte Perspektive im direkten Wortsinn eröffnet, ist die aus dreizehn übereinander gestellten stählernen Kuben bestehende Raum- und Klangskulptur SICHTUNG von Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier.

Die begehbare Großskulptur ist vom Künstlerduo als mobile Konstruktion konzipiert, um als orts- und situationsspezifische Arbeit an verschiedenen Orten gezeigt zu werden. Das Erleben eines Ortes wandelt sich durch die Stellung des künstlerischen Werks wie auch die Perzeption der Skulptur einer Veränderung unterliegt.

Gotthold Ephraim Lessing trifft in seinem Traktat Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie im Jahr 1766 eine Unterscheidung der Kunst in Raumkunst und Zeitkunst. Unter Raumkunst fasst Lessing jegliche Kunst, die Raum benötigt sich zu entfalten. Hierzu zählt er Architektur, Bildhauerei und Malerei. Musik und Theater sind für ihn Aufführungskünste: sie benötigen Zeit, ein Nacheinander der ästhetischen Elemente. Lessing fasst diese zusammen als Zeitkunst.

Von dieser theoretischen Unterscheidung ausgehend kann man für die Arbeit von Rasthofer und Neumaier feststellen, dass es sich unzweifelhaft um eine Form der Raumkunst handelt. Zugleich lässt sich von einem Werk der Zeitkunst im lessingschen Sinn sprechen, da es bei jeder Begehung der Skulptur zu einer Form von performativer Interaktion kommt. Der Besucher ist nicht nur Betrachter von Skulptur und Ort, sondern wird selbst zum Teil des Werks – kommt ihm in seinem Inneren durch Bewegung körperlich nah. Die visuelle Erfahrung von Material, Farbe, Volumen, Licht und Schatten wird durch ein akustisches Empfinden der Skulptur erweitert.

Rasthofer und Neumaier schreiben dazu: »Die stählernen Stufen biegen sich unter Belastung minimal und federn bei Entlastung in ihren Ausgangszustand zurück. Das Besteigen der unmerklich schwingenden Treppenstufen durch die Besucher/innen lässt Töne entstehen. Je nach Intensität der Bewegung, Vibration, Temperatur, Druck, Materialspannung und dem Standort der Besucher/innen innerhalb der Skulptur verändert sich der Klang. Jede Besucher/in hinterlässt ein spezifisches Klangmuster – eine Klangspur.«

Bewegt frau sich auf die Skulptur zu, gerät zunächst das Objekt selbst in den Blick. Je näher man ihm kommt, umso größer, unwirklicher und unglaublicher erscheint das mehr als dreißig Meter hohe Werk. Ein erstes fasziniertes Staunen, gepaart mit einer ehrfürchtigen, beinahe akrophobischen Skepsis, die Skulptur zu betreten, setzt ein. Aus der Nähe rückt die Oberfläche in den Fokus. Sie schillert in unterschiedlichsten Tönen und weist eine Patina mit zahlreichen Versehrungen, Einlagerungen und kleinen Unebenheiten auf. Je nach Lichteinfall und Stärke changiert die Farbe des Stahls. Bei längerer Betrachtung beginnt man die Haut der Skulptur mit Mustern aus der Botanik zu vergleichen, möchte sie ertasten und berühren. Die von fern vermeintlich glatte und kühle Oberfläche weist feine Linien und Strukturen von zeichnerischer Qualität auf.

Wer schwindelfrei und ausdauernd genug ist, um die 156 Stufen im Inneren zu erklimmen, gelangt an die Spitze der Skulptur, die in eine offene Plattform mündet. Die Skulptur selbst wird nun zum Blickmittel. Nach einer ersten Phase der Orientierung und Verortung der Umgebung, erscheint diese als Raumfolie, in manchen Momenten einem Gemälde gleich. Erneut setzt ein Staunen ein, eine wohltuende Gefühlsregung, die Kindern sehr viel geläufiger ist als Erwachsenen. Keine Aufnahme einer Drohne oder eine Abbildung von Google Earth vermag eine vergleichbare Emotion auszulösen.

Oben angekommen, wähnt man sich zunächst in der Stille. Je länger man jedoch auf der Plattform verweilt, wird diese erfüllt von sanften Klangeindrücken. Töne, die in der Ebene nicht wahrnehmbar sind, tauchen auf und verwehen wieder. Die audible Komponente der Skulptur vergrößert das Staunen. Der Abstieg aus der Höhe hinterlässt noch einmal eine Klangspur. Das Gewicht des Körpers wirkt jetzt stärker auf die Stufen ein – lautere Töne entstehen. Je nach Gewicht, Schuhwerk und Taktung des Ganges der Besucherinnen variiert ihre Intensität in der als Resonanzraum funktionierenden Stahlfigur.

Wieder unten angekommen, hält das Staunen an und überdauert auch Mehrfachbesuche. Die Bestimmung des Werkes ist es, gänzlich unterschiedliche Orte in den Blick zu nehmen – ein Prozess. Die Eindrücke bei jeder Stellung der Skulptur sind einzigartig. Sie lassen sich nach dem Abbau der Skulptur in gleicher Form nicht wiederholen und bleiben als Erinnerung, als Gefühl, als Melodie zurück.